1月25日から泉屋博古館東京にて開催中の企画展「花器のある風景」では、住友コレクションの花器と、花器を描いた絵画が公開されています。

また、同時開催として華道家の大郷理明(おおごう りめい)さんが泉屋博古館に寄贈された花器コレクションも展示されており、合わせて約100点が公開されています。

そこで、1月24日に行われた内覧会での展示解説を参考に、作品と展観テーマをご紹介します。

(展示風景と作品は許可を得て撮影したもので、展覧会では撮影不可です)

◯花器の歴史

花器は、寺と仏像を荘厳する仏具として、最初は仏教と紐付けられて日本に伝わったとされているそうです。その後、花器が座敷飾りとして用いられるようになりました。

中国では、宋時代(960〜1279)の頃から古い時代の青銅器が見直されるようになり、その形に倣った銅器や陶磁器が作られます。古代の青銅器はもともと花器として作られたものではありませんが、宋時代のリバイバル以降、花器として用いられるようになりました。そうした中国の花器が日本に渡ってくると、唐物として珍重され、床の間の花生けに用いられるなどして、伝世してきました。

今年のNHK大河ドラマ「べらぼう」第3回で、主人公蔦屋重三郎が『一目千本 華すまひ(相撲)』という吉原の遊女を花に見立てて競わせた版本を制作したエピソードがありました。内覧会の展示解説で、泉屋博古館東京の学芸員田所泰さんは、その本に描かれた花は全て花器に生けられていることに注目。「こうした一般向けの本に様々な花器が描かれている点からみても、江戸時代には庶民の間でもいけばなの流行とともに花器が流通し、楽しまれていたと思われます」と話されていました。

第1章 描かれた花器

第1展示室では、江戸時代の花器を描いた絵画が展示されています。花器に生けた花を眺める文人、花車を引く唐子、花器と文房具の設えなど、中国の文人文化に影響を受けた絵画が多いことがわかります。江戸時代の人々は、茶の湯の侘びの文化とはまた違った華やかな花の絵を飾って、吉祥を寿いでいたようです。

浦上春琴《蔬果蟲魚帖》 江戸時代・天保5(1834)年 泉屋博古館

《唐児遊図屛風》18世紀・江戸時代 泉屋博古館

村田香谷《花卉・文房花果図巻》明治35(1902)年 泉屋博古館東京

江戸時代後期の絵師で、原派と呼ばれる画系の祖となった原在中とその息子の在明が描いた「春花図」は、中国の古銅器を模した水盤と籠花入に生けた春の花を描いた作品ですが、水盤については、中国の画家、選銭(せんせん)が描いたと伝わる絵画を忠実に写していることがわかっています。

原在中・在明画 冷泉為泰・為章賛《春花図》江戸時代・19世紀 泉屋博古館

冷泉為泰と為章が書いた画賛は、万葉仮名(音にあった漢字を使って日本語を書いたもの)で下記のように読めるそうです。

瑠璃の瓶に薫

光をさしそへて

冨貴百花の色

はみえん

露ならてなる珠

籠に折挿も色

をえたる花の

数かす

「瑠璃の瓶、珠籠(たまかご)と、花器についても触れていて、花だけではなく花器も素晴らしいと思って賛を書いたと思われます」と田所学芸員。花器が単なる脇役ではないことがわかります。

「春花図」は江戸時代から住友家に伝わった作品で、お客様をお招きする節分の際に床の間などに飾られたと考えられているそうです。ちなみに、冷泉為泰と為章も親子だそうで、親子二組の合作という点も面白い作品です。

第2章 茶の湯の花器

住友コレクションの花器は、茶の湯で用いられた花生がメイン。江戸時代から近代にかけて住友家当主が蒐集した花器が展示されています。

コレクション蒐集におけるキーパーソンの一人は、12代当主友親(ともちか 1843〜1890)です。文芸的素養があり、文化人との交流が盛んな人物だったそうです。彼が晩年に購入したのが、小井戸茶碗「六地蔵」という名碗。大変な高額で、家のものに反対されて使うことなく没したそうです。その遺愛の小井戸茶碗を用いて追善茶会を開いたのが、キーパーソンの二人目、住友家第15代当主・住友吉左衞門友純(ともいと 1864〜1926)でした。彼は公家の徳大寺家から住友家の養嗣子に入り、近代の住友の基礎を築いた優秀な実業家であり、春翠(しゅんすい)と号して、茶の湯や能楽をたしなんだ数寄者としても名高い人物です。住友コレクションの多くは春翠が蒐集したもので、現在は約3500件が京都と東京の美術館に所蔵されています。

春翠もまた晩年に茶道具を蒐めはじめ、1919年(大正8)に天王寺茶臼山の住友家本邸で、友親三十回忌の追善茶会を開催しました。

その追善茶会に用いられた花生が、春翠の好きな禅語だったという「日々是好日」の書とともに展示されています。

《千宗旦 一行書「日々是好日」 》 17世紀・江戸時代前期 泉屋博古館

《青磁浮牡丹不遊環花入》13~14世紀・南宋~元時代 泉屋博古館東京

中国から伝わり寺院の荘厳に用いられた青磁は仏事にふさわしい花器として珍重されました。「青磁浮牡丹不遊環花入」は、追善茶会の広間に飾られたものだそうです。

《高取花入 銘出山》江戸時代・17世紀 泉屋博古館東京

髙取焼は九州・福岡で焼かれたもの。花入の銘「出山」は「出山釈迦」にちなむと考えられ、追善茶会で、春翠は白玉椿と菩提樹を挿し、茶室・好日庵の床に設えたそうです。「茶掛けとともに、大事なメッセージを伝えるものとして花器も用いられました」と主任学芸員の森下愛子さん。

他にも、古銅象耳花入 銘「キネナリ」、砂張舟形釣花入 銘「松本船」など、有名な住友コレクションの優品が展示されています。宗旦、小堀遠州、裏千家代々の家元の竹花入が並べて展示されているのも、比較しながら堪能できるよい機会です。

《古銅象耳花入 銘キネナリ》元時代・14世紀 泉屋博古館東京

《砂張舟形釣花入 銘松本船》15~16世紀 泉屋博古館東京

竹花入の展示風景

第3章 受贈記念「大郷理明コレクションの花器」

第3章では、古流「心の花」を主宰する華道家・大郷理明(おおごう りめい)さんが泉屋博古館東京に寄贈された花器コレクションを約90点展示されています。」

大郷理明コレクション 展示風景

大郷理明コレクションの特徴は、生け花、華道という芸術作品に用いられた「花器」であるということ。挨拶に立った大郷理明さんは「生け花文化の中で使われてきた花器の研究が進んでほしい」と挨拶されました。

泉屋博古館館長の廣川守さんは「近代以降、金工家によって華道のための花器が数多く制作されており、その特徴を伝える貴重なコレクションです」と、その高い技術力と多用な造形について詳しく解説をされ、意義深いコレクションの受贈に感謝の意を述べられました。

大島如雲《松竹梅図寸胴》 19世紀後半〜20世紀前半

大郷理明コレクション 泉屋博古館

秦蔵六《龍文壺》 1936年(昭和11年)

大郷理明コレクション 泉屋博古館

横河九左衛門《紫銅牛形薄端》19世紀 大郷理明コレクション 泉屋博古館

気吹鯉薄端(きふきこいうすばた) 20世紀前半

大郷理明コレクション 泉屋博古館

市川東玉齋《三つ鱗雲文透かし水盤》 20世紀前半

大郷理明コレクション 泉屋博古館

第4章 花入から花瓶へ −近代の花器−

最後の第4章では、泉屋博古館東京所蔵の初代宮川香山、幹山伝七、大郷理明コレクションの三代高橋道八、中国・清時代の辰砂や天青の鮮やかな官窯の花器、梅原龍三郎の花瓶に薔薇を生けた絵画も展示され、近代日本という時代を華やかに彩った作品が展示されています。

《色絵花鳥文花瓶》明治時代・19世紀 泉屋博古館東京

《辰砂釉天球瓶》「大清雍正年製」銘 18世紀 中国・清時代

大郷理明コレクション 泉屋博古館東京

ホールに展示された初代宮川香山作品

右:《菊花形藤花図壺》1906(明治39)年

左:《青華紅彩桃樹文耳付花》明治時代後期~大正時代初期(20世紀)

泉屋博古館東京

また、大郷理明コレクションの花伝書も多数展示されており、生け花に興味のある方は必見です。

会期中には、さらに詳しい講演会やワークショップが企画されているので、ぜひ泉屋博古館東京のホームページをチェックして、参加してみてはいかがでしょうか。

〈展覧会情報〉

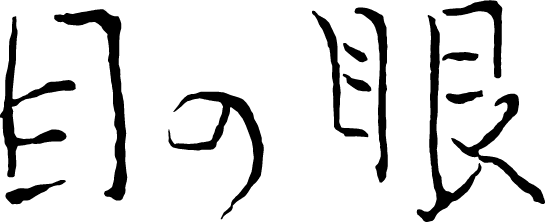

企画展「花器のある風景」

https://sen-oku.or.jp/program/t_20250125_flowercontainers/

入館料:一般1200円 学生600円

アクセス:東京メトロ日比谷線「神谷町」駅下車 4b出口より徒歩10分

東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅下車 13番出口より徒歩10分