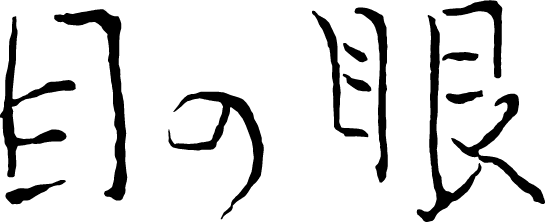

目の眼倶楽部有料会員〈デジタルプラン〉か〈雑誌プラン〉にお申込いただくと、全ての記事をご覧いただけます。「無料公開中」のアイコンが表示されている記事はどなたでもご覧いただけます。

深読み解説

特別先行公開 原研哉の「美の仕事」 国東の石塔

本誌『目の眼』の名物連載「美の仕事」。書籍から巨大企業のビジュアル・アイデンティティまで、最先端の視覚的表現を追求するデザイナー・原研哉さんが古き美しきものにふれる「美の仕事」。今回は近年石や石造物に注目している原さんからのリクエストで、古美術花元が手がけた意欲的な企画展「石のもの」展の会場を訪ねました。

特別先行公開 原研哉の「美の仕事」 国東の石塔

本誌『目の眼』の名物連載「美の仕事」。書籍から巨大企業のビジュアル・アイデンティティまで、最先端の視覚的表現を追求するデザイナー・原研哉さんが古き美しきものにふれる「美の仕事」。今回は近年石や石造物に注目している原さんからのリクエストで、古美術花元が手がけた意欲的な企画展「石のもの」展の会場を訪ねました。

日本の文化を生きた男―青山二郎伝 第16回 第3章 青年時代 その3:骨董蒐集と画家志望の間で...

伝説の目利き、青山二郎の実像を描く本格評伝。今回は、画家を志すようになった二郎が、中川一政と出会い、その中川からの紹介で柳宗悦と出会った、二十歳ごろの二郎の足跡をたどります。

日本の文化を生きた男―青山二郎伝 第16回 第3章 青年時代 その3:骨董蒐集と画家志望の間で...

伝説の目利き、青山二郎の実像を描く本格評伝。今回は、画家を志すようになった二郎が、中川一政と出会い、その中川からの紹介で柳宗悦と出会った、二十歳ごろの二郎の足跡をたどります。

本多静雄の功績と「見立て」の精神 − エンジニアの眼が捉えた日本陶磁の源流

京都大学電気工学科卒のエンジニアで、前半生は美術品にはほとんど興味がなかったという本多静雄氏。転機が訪れたのは昭和9年(1934年)。陶芸家の加藤唐九郎氏との出会いが、彼を陶磁器の世界、とくに愛知県の猿投山麓の古窯跡の発掘へと駆り立てました。この記事は『目の眼』1995年1月号に掲載された本多静雄氏の連載となります。すでに98歳を迎えた本多氏による自身のコレクションと人生を振り返る貴重な記録となりました。

本多静雄の功績と「見立て」の精神 − エンジニアの眼が捉えた日本陶磁の源流

京都大学電気工学科卒のエンジニアで、前半生は美術品にはほとんど興味がなかったという本多静雄氏。転機が訪れたのは昭和9年(1934年)。陶芸家の加藤唐九郎氏との出会いが、彼を陶磁器の世界、とくに愛知県の猿投山麓の古窯跡の発掘へと駆り立てました。この記事は『目の眼』1995年1月号に掲載された本多静雄氏の連載となります。すでに98歳を迎えた本多氏による自身のコレクションと人生を振り返る貴重な記録となりました。

日本の文化を生きた男―青山二郎伝 第15回 第3章 青年時代 その2:「彩壺会」と二郎

伝説の目利き、青山二郎の実像を描く本格評伝。今回は鑑賞陶磁という新しい美の概念にふれた二郎が「彩壺会」や「陶話会」に関わっていく様子を追っていきます。

日本の文化を生きた男―青山二郎伝 第15回 第3章 青年時代 その2:「彩壺会」と二郎

伝説の目利き、青山二郎の実像を描く本格評伝。今回は鑑賞陶磁という新しい美の概念にふれた二郎が「彩壺会」や「陶話会」に関わっていく様子を追っていきます。

連載 「新・京都迷店案内」 ⑬画餅洞(わひんどう・西陣)

京都の「こっとう画餅洞」は、服部元昭さんと朝日久惠さんの二人で運営されているお店だ。私は最初、この二人がご夫婦だとばかり思っていたが、お二人ともそれぞれ相方がおられ暮らしを営んでいるという。しかし二人の付き合いは長い。

連載 「新・京都迷店案内」 ⑬画餅洞(わひんどう・西陣)

京都の「こっとう画餅洞」は、服部元昭さんと朝日久惠さんの二人で運営されているお店だ。私は最初、この二人がご夫婦だとばかり思っていたが、お二人ともそれぞれ相方がおられ暮らしを営んでいるという。しかし二人の付き合いは長い。