第一章 旅の始まり 上

©️青山二郎

◆はじめに年譜あり

講談社の文芸文庫から白洲正子著『かくれ里』(一九九一年 講談社)が刊行されるとき、白洲さんから連絡があって、その文庫に収録する「年譜」と「著書目録」を私が書くことになった。その頃、私は白洲さんの読みたい本を届ける図書係みたいなことをしていたので、ひょっとしたら私の年譜作りのことを御存じだったのかも知れない。以前から、私は画集や文集を編集するとき、その画家や作家の足跡を知るために年譜作りをしていた。最初は自分自身の勉強のための年譜あったが、そのうち私が編集した二、三の本に私が作った年譜が収録されたが、この「白洲正子年譜」によって本格的に年譜作りが認められたと言ってもよい。その後、文芸文庫から刊行された青山二郎、加藤唐九郎、小山冨士夫、川喜田半泥子といった本には、私が作った年譜と解説が収録されたからである。

『かくれ里』に続いて、翌年には『明恵上人』が、その次の年には『お能・老木の花』が刊行されるのだが、その編集を担当していた野村忠男さんから「青山二郎の著作を文芸文庫に入れたいので年譜を作って欲しい」と頼まれたのは、『かくれ里』が刊行された翌年のことだったと思う。白洲さんの『いまなぜ青山二郎なのか』(一九九一年 新潮社)が刊行されて、話題になっていた頃のことである。

その年譜作りのため、野村さんと一緒に青山二郎夫人の住む「ビラ・ビアンカ」を訪ねることになった。当時の私の「手帳」には「一九九二年七月七日、和子夫人とはじめて会う」とメモ書きされている。青山二郎の年譜については、すでに林秀雄氏が制作した年譜があったので、その年譜を土台として、青山の著作や関係文献を読み込み、さらに和子夫人からの聞き書きを加えて「読む年譜」を作成した。それは、単に作家の履歴を記録しただけのものではなく、その時代に流行した文学や美術、また歴史的な出来事なども加えた「立体的年譜」である。そして「手帳」には「十月十二日、野村さんに年譜を渡す」とあるから、約三ヶ月余りを掛けて「青山二郎年譜」を作成したことになる。その時、和子夫人から意外な話を聞いた。「白洲さんが書くジィちゃんは、白洲さんにとってのジィちゃんで、私たちの知っているジィちゃんじゃない」というのである。和子夫人が「私たち」と言ったのには訳があった。そこには「少なくても私と宇野千代さんが知っているジィちゃんではない」という意味が込められていた。そこから私の「青山二郎を知るための旅」がはじまった。

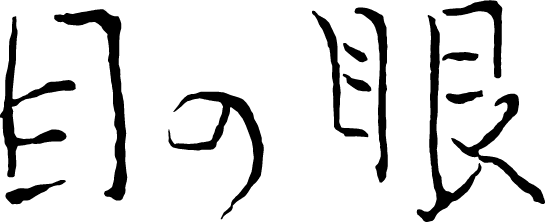

©️青山二郎

◆旅の始まり

旅と言っても、青山二郎の行きつけのバァや寿司屋、焼鳥屋に和子夫人と二人で出掛けては、ジィちゃんの思い出話を聞くというだけのことだが、そのためには一つ条件があった。和子夫人の趣味はスキーと編み物で、秋から春に掛けてはびっしりとスキーの予定が入っていた。スキーのない夏場は、ひたすら家に籠って編み物をする。だから、二人で出掛けるのは夏場に集中する。夕方にお宅に伺って、出掛けるのは七時過ぎぐらいからなので、二件ほど馴染みのバァを梯子すると、大抵は夜中になる。時間の観念を捨てるというのが、青山流であるから、それに従わないと「青山二郎を知るための旅」は成立しない。和子夫人が「一人で行く気にはなれない」というので、いつもお供させていただいたのだが、その間、お宅に伺っては骨董を見せていただいたり、資料をお借りしてコピーを取ったり、和子夫人には大変お世話になった。「青山二郎を知るための旅」で最初に行った店が、東銀座の歌舞伎座近くにある焼鳥屋「みよし」であったが、そのことについては「目の眼」五四九(眼の哲学 物が見えるということ 青山二郎の言葉 第二十四回)の中で触れたので、ここでは省略する。その旅で解ったことは、みんな「ジィちゃんのことが大好きだった」ということであり、遊びの場では上下の差はなく皆平等であり、威張る人は無粋だということであった。

◆書いて自分のものにしないと、お前さんの人生はつまらないよ

「白洲正子年譜」を作った翌年八月、白洲さんは哲学者の鶴見俊輔さんと対談をされた。そのとき白洲さんから「『こんな親切な年譜はない』と鶴見さんが何度も何度も褒めるの」という留守番電話が入っていた。鶴見さんが年譜を褒めるので、早く私に知らせてやろうと思ったのであろう。その直後であったか、白洲さんからこんなことを言われた。「お前さんは年の割にはいろんなことを知っているが、それは総て知識だよ。書いて自分のものにしないと、お前さんの人生はつまらないよ」というのである。その翌年五月に丸善から発行されている雑誌「學鐙」に「眼の哲学 青山二郎のこと」をはじめて書いた。すると、白洲さんから「読んだわよ。面白かった」という留守電話が入った。その後、白洲家を訪問したときに「うまく書けなかった」ことを正直に伝えると、「そうだろう。分かったつもりになっていただけなんだよ。表現してはじめて自分のものになるんだ」と言われた。私が作成した「青山二郎年譜」は、一九九三年十二月に刊行された青山二郎著『鎌倉文士骨董奇譚』に収載されたが、その翌年三月に刊行された『目の哲学・利休伝ノート』の解説「〈目〉によって発見された人生」は私が書くことになった。そして同年十月には別冊太陽87『青山二郎の眼』には「好きに尽きた人生―青山二郎、人と人生」と「青山学院の人びと」を執筆し、さらに文芸文庫の加藤唐九郎著『自伝 土と炎の迷路』には「唐九郎を読む」、小山冨士夫著『徳利と酒杯 漁陶紀行』には「温心寒眼のひと」、川喜田半泥子著『随筆 泥仏堂日録』には「川喜田半泥子の人と作品」を書くことになったのだが、まだ駆け出しの私に年譜と解説を書かせてくれた編集担当の野村忠男さん、その後を継いだ堀山和子さんには感謝の気持ちで一杯である。

◆私の本造りの師匠、大雅洞・佐藤俊雄

私が青山二郎に興味を持ったのは、もう五十年も前のことになる。その頃、私の本造りの師匠であった佐藤俊雄と会うたびに青山二郎の話を聞かされた。彼は大雅洞という名で、戦後、日夏耿之介・佐藤春夫・青柳瑞穂・志賀直哉といった第一級の詩人や作家の美しい限定本を刊行していたが、こよなく酒を愛したので肝臓を患って亡くなった。井伏鱒二は、そんな佐藤俊雄を『厄除け詩集』の中で「春宵」という詩に詠んでいる。佐藤と青山は親戚の間柄で、佐藤の兄嫁が青山の最初の夫人・野村八重の妹であった。また、佐藤は坂口安吾とも従兄弟の間柄で、歳も近かったせいか、生涯、安吾をライバルと意識していたようだ。自らペンを執ることはなかったが、ものの本質が見えた人だけに、最後まで出版屋を貫き通した。彼が亡くなる少し前に刊行された限定本が『坂口安吾初期創作三種』であった。

(第2回へつづく)

*目の眼倶楽部デジタルプランか雑誌プランをご利用いただくと、今後の連載もご覧いただけます。

▷ 目の眼デジタルプラン(目の眼デジタル月額読み放題)

▷ 目の眼購読プラン(紙版『目の眼』年間購読)

有料プランをご利用いただくと、雑誌のほか、当サイト内の会員限定記事をご覧いただけます。

執筆:森孝一(美術評論家)

1951年名古屋市に生まれる。現在、美術評論家・公益社団法人 日本陶磁協会常任理事。八王子夢美術館の資料収集選定委員など。主な編著に『陶芸家になるには』(ぺりかん社)、『青山二郎の素顔』(里文出版)、『文士と骨董』(講談社文芸文庫)、『器の教科書』(宝島社)、『別冊「太陽」六古窯を訪ねる』(平凡社)など多数。過去に、東京国立近代美術館工芸館の美術品購入等選考委員会委員、滋賀県立陶芸の森・陶芸館評議委員、都留文科大学非常勤講師などを務める。