新連載 !! 第2弾

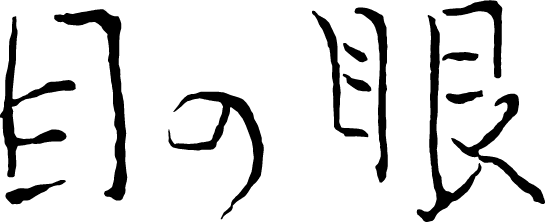

1977年の創刊以来、約47年の歴史を持つ【目の眼】。

ただ500冊以上も並んでいると長い歴史がある分、どれを読んでいいか分からないと言う声にお応えし新連載を開始します。

より目の眼を堪能していただくため、定期的に目の眼のバックナンバーをご紹介。

今回ご紹介するのは

「目の眼」1985年3月号

*目の眼のバックナンバーはデジタルプランにご加入いただければお読みいただけます !

→デジタルプランのお申し込みはコチラから

内容紹介・読みどころ

長く世界的な人気観光国である日本。2020年代に入ってもその人気は衰えず年間で多くの人が訪れている。

通巻100号の巻頭では特別鼎談「いま、世界が求める。日本の美とは」を掲載。細川家一七代目当主・永青文庫顧問(当時)の細川護貞、尾張徳川家二一代目当主・徳川美術館館長(当時)の徳川義宣、そして近世日本文化史を専門とする東京教育大学名誉教授・歴史学者の西山松之助が、世界中の人々を魅了し続ける日本文化の本質を突いた内容となっている。

そこでは日本文化をテーマにした美術展・展覧会のコンセプトについて、現在でも重要な考え方が語られる。それは海外で注目されるのは、国宝や名品ばかりを集めたものではなく、ひとつの時代や文化それ自体を総合的に再現した展覧会だということ。「どのような形で文化財としての役割を実生活の中で果たしてきたのかというようなことを、我々はほとんど知らない」(西山松之助)を出発点する知的好奇心が誘発される展示が求められているという。

細川家伝来の書画や茶道具といった美術品・歴史資料を管理・展示する永青文庫の現場に携わる細川護貞も「殊にアメリカ人は『文化財を通して歴史がみたいんだ』というお話がありまして」と語っている。

そして徳川美術館・館長である徳川義宣は、「単体でケースに並んでいる」美術・工芸品を「即物的、無機的にみればよろしいんだ」という考え方を「一点鑑賞主義」として批判。そうではなく“取り合わせの美学”こそが重要だという。

それを最も表現しているのが、海外でも知られる日本文化のひとつである茶道。器や茶掛など「道具とはよくいったもので、あくまでマテリアル、道具なんです。それらの道具を使って構成された目に見えられたものこそ鑑賞の主体」と述べた。同鼎談ではカラー口絵として「大高麗茶碗 雨濡手」(朝鮮・十六世紀)や「千利休作 茶杓 ゆがみ」(桃山時代)なども掲載。

その他のページ「The 東茶会」では茶室のカラー口絵、小川宗洋「道具組の事」、など、骨董・古美術の視線で茶会を捉えた内容も必見だ。

(本文:前田和彦)