好評連載 !! 第4弾

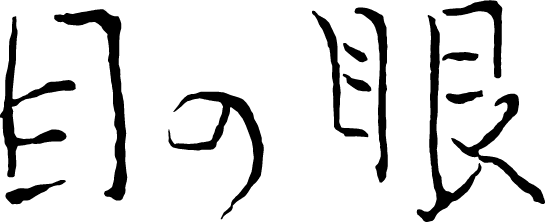

1977年の創刊以来、約47年の歴史を持つ【目の眼】。

ただ500冊以上も並んでいると長い歴史がある分、どれを読んでいいか分からないと言う声にお応えし新連載を開始します。

より目の眼を堪能していただくため、定期的に目の眼のバックナンバーをご紹介。

今回ご紹介するのは

「目の眼」2001年9月号

*目の眼のバックナンバーはデジタルプランにご加入いただければお読みいただけます !

→デジタルプランのお申し込みはコチラから

内容紹介・読みどころ

通巻300号であり25周年記念特別号。このメモリアルな号にふさわしく、骨董・古美術の研究の歴史を知る特集が組まれている。

「情熱が切り開いた日本の陶磁史研究」では、戦前・戦後に大きく発展した陶磁器の歴史研究をめぐる座談会を掲載。日本および中国などの陶磁器研究の礎となった、奥田誠一と小山冨士夫の業績、そして、あまり知られることのなかった人物像を貴重な証言を交えて振り返っている。

特に「本質的には詩人です。ロマンチストです」(林屋晴三)とされる古陶磁器研究者・小山冨士夫は、データベースや人物事典では捉えきれない魅力が語られる。

東洋陶磁研究所(後の東洋陶磁学会)から刊行されていた雑誌「陶磁」。小山の師である奥田誠一によって1927年に創刊され、小山は作陶を学んだ後、1932年より同誌の編集に携わる。欧米の陶磁器研究への対抗意識が根底にある誌面を編集する中で「小山先生も同じで、『欧米の学者たちには負けないつもり』とよく書いている」(長谷部楽爾)と古陶磁研究者の道に邁進。1941年に中国の名窯、窯古窯址を確認。エジプト・フスタート遺跡調査への参加、国内では正倉院磁器の調査など戦中戦後の陶磁器史の第一人者として活躍する。

そして「小山先生は純粋な研究者としては戦前をもって完成されていたというか、ある意味で終わっていたような気もします」(弓場紀知)。戦後は美術全集をはじめ博物館や文化財に携わる仕事を経て、北大路魯山人とも深い親交を持つ陶芸家として晩年を生きる。また吉野作造への敬愛や柳宗悦や民藝運動への距離感など、小山に対する知的な興味が尽きないエピソードも多い。研究者だけではなく「表現者」として小山冨士夫を知ることができる充実の内容となっている。

また第二特集では「白の魅惑」と題して中国・宋代の白磁と青白磁の魅力を伝えている。

冒頭を飾る小山冨士夫による「宋磁の持つつきつめた心、張り詰めた氷のような切実さ、見るたびに心の隅々まで洗い澄ますような清らかさには永遠の新しさがある」(『宋磁』序文)という言葉に続き、デジタルでも伝わる美しいカラー口絵を多数掲載。白磁そして青白磁を通じて、宋という時代の息吹を伝えてくれる。

この特集末尾にも「たとえぶち割れでも美しいものである。生まれさえ良いものであれば、鑑賞には充分なのである。小山冨士夫先生が戦火の中、命を張って採集した破片の数々がそれを物語っているだろう」(川島公之)とある。

骨董・古美術の鑑賞においても小山冨士夫の存在の大きさが分かる一冊といえる。

(本文:前田和彦)