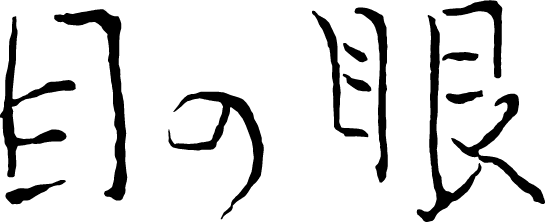

権威からの自由が生み出したユニバーサルな審美眼

伊藤郁太郎「美の猟犬: 安宅コレクション余聞」(日本経済新聞出版社)

歴史に残る神社仏閣が数多く現存し、国宝や重要文化財が集まる関西地方。2025年の大阪万博の開催時期には、主要な博物館や美術館でも魅力的な展覧会が開催された。中でも特別展「CELADON―東アジアの青磁のきらめき」を開催した大阪市立東洋陶磁美術館は、世界でも有数の東洋陶磁コレクションで知られる。日本だけでなく中国、韓国の陶磁も数多く所蔵している。そして、この美術館では「安宅コレクション」と呼ばれる、約一千点の東洋陶磁の作品寄贈によって創立された。

戦後の経済成長の中で躍進するも1977年に崩壊した総合商社・安宅産業。本書は同社が所持した古美術コレクション、そして取締役会長・安宅英一を不世出のコレクターとして捉えた回想録である。約40年にわたり安宅英一の側近を務めた著者にしか語り得ない、貴重なエピソードの数々は、長らく謎に包まれていた安宅コレクションの本質を明らかにする。

安宅コレクションは、一般的には本書の主役・安宅英一が個人で所蔵したものだと考えられがちだが、実際は全く違う。1951年から安宅産業が文化事業として主導したコレクションである。安宅英一はその責任者として約一千点の作品を自ら選んだ。安宅コレクションは会社の中では長らく「会長の趣味」であり「会社の厄介物」として扱われていた。しかし、1969年に石川県立美術館で開催した大規模な単独公開以降、主にデパートで公開を続けることによって認知度や評価が高まる。コレクションを受け入れる会社側の態勢も整い、鎌倉に小さな美術館を建設する計画さえも浮上した。

ところが状況は一変する。安宅産業は1977年に崩壊。日本画家・速水御舟の作品など初期のコレクションは山種美術財団へ有償譲渡、1982年には東洋陶磁コレクションが、住友銀行はじめ住友グループ21社によって大阪市に寄贈された。そして現在の大阪市立東洋陶磁美術館が開館する。

本書の見どころのひとつに、2007年に大阪市立東洋陶磁美術館で開催された特別展「美の求道者――安宅英一の眼」の展示から選んだ、全36点のカラー図版と解説が挙げられる。

油滴天目茶碗と飛青磁花生の国宝2点、白磁刻花蓮花文洗を含めた重要文化財3点も掲載

している。

このコレクションは、安宅産業の文化事業の成果に基づいているが、著者曰く「安宅英一個人の美意識の結晶」と呼べるものだという。1951年から1976年の安宅産業の崩壊直前まで、26年間にわたって収集されたコレクションの内訳は、中国陶器が約150点、韓国陶磁が約850点。圧倒的に韓国陶磁が多い。中でも安宅英一は李朝陶磁を好んだ。

著者によると「本当に自然そのもので、素朴で、そこに惹かれるのだろう」。そしてその収集は権威や伝統からの自由が貫かれていたいう。茶陶、民芸、骨董など日本の風土の中で生まれた概念から自由になること。言い換えると「ユニバーサルな尺度を蒐集の収集の指針」とすることで「純粋の美術品としての領域が展開」を可能にしたと著者は考える。

では企業による文化事業として破格のコレクションを築き上げた、安宅英一とはどのような人物だったのか。戦前に貴族院議員を務めた創立者の父、弥吉は学問を支援。高名な禅研究者の鈴木大拙のパトロンでもあった。一方、長男である英一は学問の支援ではなく、古美術を収集。また戦後はクラシック音楽のパトロンとして多くの音楽家を支えた。現在、東京芸術大学では安宅賞奨学基金が存在する。

安宅英一が1994年に94歳で没するまで、東洋陶磁をはじめとする「もの」について語った言葉は、膨大な収集作品の数に比べると極めて少ない。だからこそ、わずかな文章を除くと、長きにわたって安宅英一に接した著者が知るエピソードこそが、安宅英一の「もの」に対する姿勢を雄弁に伝えてくれる。

例えば古美術商への接し方。企業の取締役会長を務める大コレクターでありながら、週に何度かは自ら店へ足を運び「主だった人たちへのつけ届け、挨拶、言葉遣いからお辞儀に至るまで、鄭重(ていちょう)を極める」ものだったという。根底には「別に人に向かってお辞儀をしているのではないのです。後に、ものが見えるのですよ。ものに向かっては、いくらお辞儀をしても、し過ぎることはないないでしょう」という、徹底した行動指針があったようだ。また美術品は日常の生活空間に置くのではなく、鑑賞を最優先し「“もの”とダイレクトにしゃっべっている」状態を維持した。そして、この姿勢の先には、世界的にも評価が高い東洋陶磁コレクションを生み出した、安宅英一だけが持ち得た古美術に対する「眼」の存在があったはずだ。

さらに本書では緊張感漂う国宝・油滴天目茶碗の入手場面、速水御舟の作品をめぐり演劇評論家・前衛演出家の武智鉄二と共に乗り越えた修羅場、日本を代表する古美術商のひとつ壺中居の創設者・広田不孤斎と安宅英一の一筋縄ではいかない関係など、骨董・古美術愛好家にとって垂涎のエピソードも多数収録されている。

【書籍INFO】

書籍 「美の猟犬: 安宅コレクション余聞」

日本経済新聞出版社 / 2,800円+税 /2007年10月18日