目の眼倶楽部有料会員〈デジタルプラン〉か〈雑誌プラン〉にお申込いただくと、全ての記事をご覧いただけます。「無料公開中」のアイコンが表示されている記事はどなたでもご覧いただけます。

深読み解説

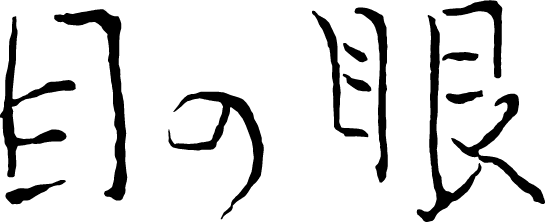

日本の文化を生きた男―青山二郎伝 第13回 第3章 少年時代:小学校時代の青山二郎

伝説の目利き、青山二郎の実像を描く本格評伝。第3章からはいよいよ主人公・青山二郎にフォーカスし、その少年時代から辿っていきます。

日本の文化を生きた男―青山二郎伝 第13回 第3章 少年時代:小学校時代の青山二郎

伝説の目利き、青山二郎の実像を描く本格評伝。第3章からはいよいよ主人公・青山二郎にフォーカスし、その少年時代から辿っていきます。

連載 「新・京都迷店案内」 ⑫兜山窯元山荘(京丹後)

アパレル業界では知る人ぞ知る中田木工所の木製ハンガーなどの手仕事を見学するために、兵庫県豊岡市を初めて訪れたのが15年前くらいのことだ。旅の最後に案内していただいたのが陶芸家・淺田尚道さんの兜山窯元山荘。久美浜湾の付け根にみえる小山が兜山で、その麓に兜山窯がある。山陰海岸国立公園の一角にあり、風光明媚な美しい処だ。

連載 「新・京都迷店案内」 ⑫兜山窯元山荘(京丹後)

アパレル業界では知る人ぞ知る中田木工所の木製ハンガーなどの手仕事を見学するために、兵庫県豊岡市を初めて訪れたのが15年前くらいのことだ。旅の最後に案内していただいたのが陶芸家・淺田尚道さんの兜山窯元山荘。久美浜湾の付け根にみえる小山が兜山で、その麓に兜山窯がある。山陰海岸国立公園の一角にあり、風光明媚な美しい処だ。

日本の文化を生きた男―青山二郎伝 第11回 博覧強記で埒外の人 青山民吉

青山二郎の系図を辿る第二章。前回に引き続き二郎の兄・民吉の姿に迫ります。今回は民吉の人となりと接した宇野千代、秦秀雄による「民吉評」を紹介。東京帝国大学で伝説を作ったほどの秀才ぶりと、人並外れた非人情。常識の埒外にあった民吉の人物像に迫ります。

日本の文化を生きた男―青山二郎伝 第11回 博覧強記で埒外の人 青山民吉

青山二郎の系図を辿る第二章。前回に引き続き二郎の兄・民吉の姿に迫ります。今回は民吉の人となりと接した宇野千代、秦秀雄による「民吉評」を紹介。東京帝国大学で伝説を作ったほどの秀才ぶりと、人並外れた非人情。常識の埒外にあった民吉の人物像に迫ります。